Du potager au pot-au-feu : la soupe dans nos marmites, recettes et héritage

La soupe est avant tout une cuisine du retour à la terre.

Elle relie la main qui sème à celle qui partage.

Chaque potager, chaque récolte offre une base différente. Un bouquet de poireaux, quelques carottes tordues, un reste de chou, une poignée de haricots et tout cela devient, avec un peu d’eau et de patience, un plat complet.

Comme le disait un vieux proverbe paysan :

« Avec un peu d’eau et trois légumes, on nourrit tout un village. »

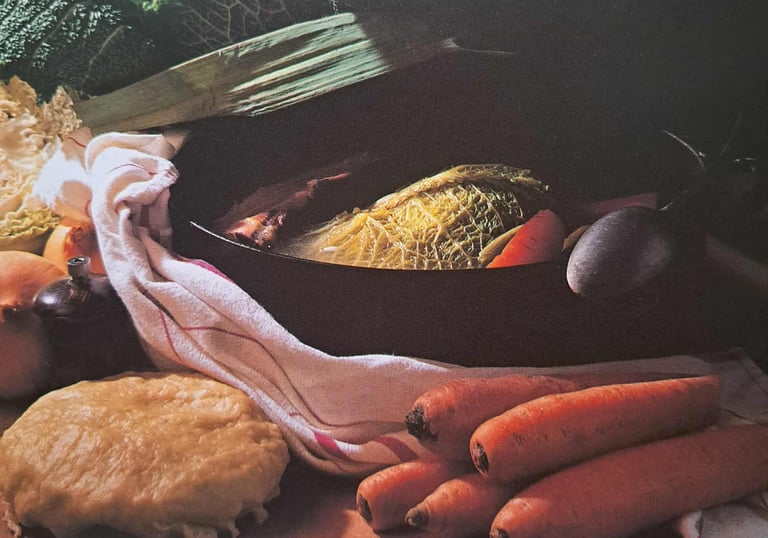

Le pot-au-feu, plat emblématique , illustre cette philosophie : on y retrouve la viande des jours fastes, les légumes du potager, et surtout le bouillon cette eau transformée en or liquide. Le bouillon, c’est l’âme de la soupe

Le pot-au-feu, « roi des bouillons »

Né au Moyen Âge et perfectionné sous Louis XV, le pot-au-feu était le plat dominical par excellence. Il réunissait la famille autour d’un seul récipient.

Ingrédients : Un morceau de bœuf, soit une macreuse à braiser, la macreuse étant localisée sur la basse partie de l'épaule, dans la continuité du paleron, est un morceaux plus gélatineux et plus fibreux ce qui le rend très moelleux après une cuisson lente. Soit du jarret ou encore de la plate- côtes qui seront aussi très savoureux. Des poireaux, carottes, choux, navets, céleri, oignons, clous de girofle, thym, laurier, sel et poivre. On peut compléter par un os à moelle.

Préparation : On installe tous les ingrédients dans une cocotte en fonte, on couvre d'eau froide et on fait frémir plusieurs heures (4 à 6h00) pour obtenir un bouillon clair et parfumé. Rien de plus simple.

Servir en deux temps : le bouillon d’abord , puis la viande et les légumes.

Brillat-Savarin voyait dans le pot-au-feu « le fondement de la cuisine française et le miroir de la civilisation du foyer ».

Une variante pour les jours maigres :

La grosse soupe

Ingrédients : pommes de terre, carottes, poireaux, navets, oignons, sel, herbes du jardin ou simplement ce que l'on a sous la main.

Préparation : on fait revenir les légumes dans un peu de beurre, on ajoute de l’eau, un bouquet garni, et on laisse mijoter longuement.

Dans la culture paysanne : un morceau de pain rassis dans chaque bol, pour donner du corps, la fameuse soupe au pain.

Astuce ancienne : dans de nombreux foyers du Périgord noir on gardait toujours un pot de bouillon sur le coin du feu, où l’on ajoutait au fil des jours les restes de légumes et d’herbes, une soupe éternelle, à l’image du foyer qu’elle entretenait.

La soupe à l’oignon : la Parisienne

Plat des Halles de Paris, servi aux travailleurs et aux noctambules, la soupe à l’oignon est aussi celle des bouillons populaires.

Ingrédients : oignons fondus lentement, bouillon de bœuf, pain grillé, fromage râpé.

Particularité : c’était la soupe des réveillons et des matins d’hiver pour les fêtard et les noceurs, symbole de fraternité nocturne.

Aujourd’hui encore, la soupe conserve cette image de partage et d’accueil.

Dans les potagers solidaires, les associations ou les fêtes de village, les soupes collectives reprennent vie :

On pèle ensemble, on goûte ensemble, on rit ensemble.

C’est un acte simple, mais profondément humain.

En Belgique, dans nombre de villes et de communes, des initiatives locales comme les bars à soupe, la fête de la soupe ou le chaudron solidaire continuent la tradition.

« Autour d’une soupe, on ne parle pas seulement de nourriture,

mais aussi d’avenir, de saisons et d’amitié. »