Du potager au pot-au-feu : l’histoire de la soupe, ce lien entre terre, table et communauté

La bonne soupe, ce mélange simple de légumes, d’eau ou de bouillon, de pain ou de céréales, est sans doute l’un des plats les plus universels et les plus anciens. Elle raconte une histoire de partage, de créativité rurale, mais aussi de solidarité et de résistance. De la cuisine paysanne aux bouillons populaires, en passant par le potager familial, la soupe a toujours été là : modeste, réconfortante, rassembleuse.

Bobbie Poplars

10/15/20254 min read

Dès les temps préhistoriques, l'humain apprend à faire cuire dans l’eau des aliments (légumes, racines, os) : la soupe, dans sa forme la plus élémentaire, naît avec la domestication du feu et le besoin de transformer des aliments durs ou peu digestes. Selon "Euro-Toques France" ces pratiques remontent au Néolithique, lorsque les premières poteries permettent de faire mijoter des aliments liquides.

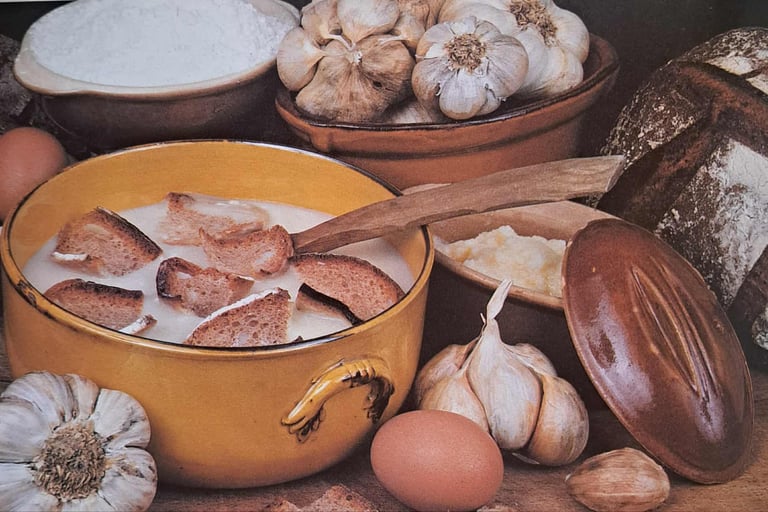

Au Moyen Âge, dans les foyers paysans, la soupe est partout. On y trempe une tranche de pain dans un bouillon végétal ou mixte (légumes, herbes, parfois viande ou déchet de viande). Le mot « soupe » lui-même vient du latin suppa, signifiant ce qu’on trempe. Les classes populaires en font un aliment de base. Les potagers, dès qu’ils fournissent légumes, herbes, choux, carottes, poireaux, etc., alimentent cette tradition : la soupe du jardin est celle qui rassemble chaque soir autour du feu, un plat simple mais riche de saveurs.

La soupe, plat de tous, mais pas toujours honorable.

Historiquement, les soupes et potages étaient parfois perçus comme plat du pauvre, aliment humble destiné à ceux qui n’avaient pas accès à la viande ou aux mets raffinés. Les élites, au contraire, avec le droit de chasse que leur procuraient la propriété de forets giboyeuses, préféraient les plats solides, les rôtis, les pâtés. Toutefois, à partir du XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècle, la soupe évolue : les veloutés, crèmes ou consommés deviennent des marques de raffinement dans les cours et les tables aristocratiques. Mais pour la majorité des gens, la soupe reste un plat quotidien, un bouillon avec légumes du potager, pain, parfois légumineuses. Au temps des campagnes, c’était le plat principal de plusieurs repas, surtout l’hiver, car elle est nourrissante, facile à faire et à partager.

Restauration populaires, restauration accessible.

Le terme « bouillon » en France désigne à l’origine un établissement servant du bouillon, d’abord en tant que première partie du repas, puis comme plat unique économique. C’est vers 1855 que Pierre-Louis Duval installe à Paris un « bouillon » destiné aux ouvriers des Halles, proposant un plat simple : viande (os, couenne ou abats), légumes, pain, pour un prix modique. Ces bouillons se multiplient au XIXᵉ siècle.

Le "Bouillon Chartier", ouvert à la fin du XIXᵉ siècle, est un exemple d’institution pérenne. Il présente à sa carte encore aujourd’hui une soupe maison à prix très bas, dans un décor de Belle Époque, rappelant ce temps où le bouillon restaurait autant le corps que l’esprit. Ces lieux de « bouillon » ont longtemps joué un rôle social local : offrir aux travailleurs, aux défavorisés ou aux visiteurs de passage un plat chaud, satisfaisant, à petit prix, préfigurant la notion de soupe populaire.

La soupe populaire : solidarité, crises et partage.

Dans les périodes de crise économique, guerres ou famines, la soupe populaire apparaît comme une réponse collective : distribution de soupe aux nécessiteux. En France, dans les années 1930 notamment, la crise économique a provoqué la mise en place de soupes populaires dans de nombreuses villes. À Saint-Étienne, la place Carnot accueillait une « soupe populaire » de 1932 à 1935, quotidienne, où les citoyens modestes se rassemblaient pour obtenir un bol chaud.

En Belgique aussi, la soupe a pris ce rôle d’aide sociale. RTBF Actus rappelle que pendant les guerres ou dans les crises, la soupe scolaire ou la soupe populaire furent des outils de soutien, garantissant aux enfants et aux plus vulnérables un repas chaud et nutritif.

Du potager au pot-au-feu : la soupe comme lien familial et culturel.

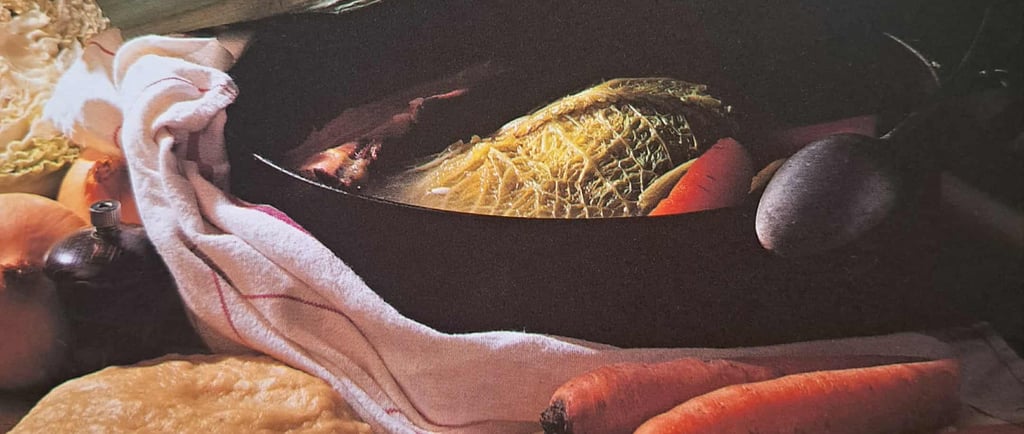

Le potager a toujours fourni les ingrédients essentiels : légumes, aromates, herbes, choux, carottes, pois, légumineuses. La soupe du soir rassemble les générations : les enfants qui font parfois la grimace mais qui en font leur première expérience culinaire et qui garderont en mémoire ces moments puériles, les grands-parents racontant les traditions, le repas partagé. C’est un moment de convivialité, de chaleur, après une dure journée de labeur. Le pot-au-feu, lui, bien que un peu différent de la soupe, partage cette origine : cuire longuement des légumes, de la viande, du bouillon, pour nourrir plusieurs jours et pour se réchauffer en hiver.

Un plat toujours vivant, guérissant, réunissant.

La soupe n’est pas seulement ce que l’on mange quand on a froid ou faim. Elle est mémoire, culture, résistance. Du potager jusqu’au pot-au-feu, elle relie la terre à la table, les modestes aux opulents, le passé au présent. Elle est un témoignage de ce que l’humanité sait faire de mieux quand elle se serre les coudes, et sans se serrer la ceinture : transformer simplicité en richesse, le peu en beaucoup.

En gardant à l’esprit notre devise, « chaque jour, nous nous améliorons un peu plus », la soupe symbolise ce geste humble mais puissant : celui de nourrir avec ce qu’on a, de cultiver ce que la terre donne, et de partager ce repas qui réchauffe le corps et le cœur.

Références et sources

Petit traité de la soupe, Marie-France Bertaud, Éditions Le Sureau.

La soupe, le plat qui nous a nourri durant des siècles, Euro-Toques France.

La table des Français - Du pain, de la soupe et un peu de lard : l’alimentation ordinaire des masses populaires rurales, Presses universitaires François-Rabelais.

RTBF Actus, « La soupe, ce plat fédérateur qui nous nourrit depuis toujours », article sur la Belgique.

Le Bouillon Chartier / histoire des bouillons populaires à Paris : origine, Duval, etc.

« Au temps de la soupe populaire », archives de Saint-Étienne.